テクノケアのメンテナンスとは

太陽光発電のメンテナンスとは

太陽光発電設備は、20年間メンテナンスをしなくても問題ない?

事業用の太陽光発電が本格的に普及し始めたのは、2012年7月からです。

それから約8年が経過し、設備の現場では様々な不具合が多発しています。

その現状を受け、2017年4月に改正FIT法が施行され、実質メンテナンスが義務化されました。

発電設備は、電気というなくてはならないインフラを支える事業です。

テクノケアでは、事業主様の資産を保持するという考えだけではなく

日本が保有している貴重なエネルギー資産と考え、

定期的な保守点検・メンテナンスを推奨しております。

★不具合に関する参考情報(別サイト)

太陽光発電チャンネル(資源エネルギー庁)

1:メンテナンス請負サービス

設備のメンテナンスを行います。

定期点検の場合は、下記①②までを基本サービスとしてご提案しております。

①各種機器による計測・測定

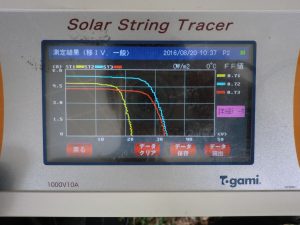

■ IVカーブ測定

住宅用からメガソーラーまで、各系統のストリング毎に専用測定器で計測。

ストリングの異常を発見します。

■ 絶縁抵抗測定

主に一次側(直流側)での計測を行い、基準値の合否にてご報告いたします。

ケーブルの劣化や、断線等の確認が可能です。

②架台・機器類の目視点検

点検表に基づき、設備全体から細部に至るまで目視点検を行います。

音・異臭・外観の確認から機器のエラーコード履歴のチェックまで、

幅広く点検。写真を添付し、わかりやすくご報告いたします。

③オプションサービス(別料金)

■ モジュールの低圧洗浄

表面についた汚れや異物を取り除き、ホットスポット等の不具合を防ぎます。

汚れがひどい場合は発電量の回復にもつながり、

過去には最大50%回復した事例もございます。

■ 雑草対策

- 定期的に刈払機で草刈りを行う

- 除草剤散布による定期除去

- 防草シートの敷設・修繕

をご提案させていただいております。

注意事項等もございますので、詳しくはお問い合わせください。

■ 不具合の特定調査

発電量低下の際の、不具合調査も実施しております。

また、以下のようなご相談が最近増えてきております。

- 毎月の売電金額が徐々に減ってきているので調べてほしい。

- 遠隔監視上で、エラーはないが特定のパワコンの発電量が昨年より落ちている。

- ブレーカが頻繁に落ちるため原因を調べてほしい。

最近非常に多い、シリコン系モジュールのクラスタ故障のモジュール特定調査も専用機器にて実施しております。

■ 各種交換・補修工事

これまで実施した設備に関連する主な工事・作業は以下の通りです。

- 盗難の際の幹線復旧工事

- モジュール交換工事パネル、パワコン、架台交換工事

(モジュールの寸法違いの工事も近年増えてきております) - パワコン交換工事(海外系のパワコンから高圧の集中型まで実施しております)

- 架台交換工事

- フェンス新設・補修工事

- メーター・VCT撤去工事

- 出力抑制設定変更

- 大規模修繕工事や、大規模修繕工事

■ 遠隔監視システム

当社独自の遠隔監視システムの設置提案を実施いたします。

パワコン1台につき1つのセンサーを設置することで、

パワコンごとの監視が可能です。

様々な状況に応じて自由にシステムの設置が可能です。ぜひご相談ください。

■ 緊急駆け付け対応

遠隔監視などで不具合が想定される場合、お客様や販売店に替わって

現地に駆けつけ、一次対応をとらせていただいた上でご報告いたします。

全国各エリアで対応が可能です。

■ 防犯カメラ

現場の地形に合わせて、防犯カメラの設置提案を行います。

盗難やイタズラだけではなく、積雪などの現場確認が可能です。

メンテナンスのコストを抑えることにもつながります。

■ キュービクル保守業務(高圧設備)

保守会社と提携し、高圧設備の保守業務を行います。

地域の保安協会より安価なご提供が可能です。全国各地で対応しております。

2:診断・セミナー・コンサルティングサービス

セミナー・コンサルティングサービス

現在JPMA((社)太陽光発電安全保安協会)が開催する

「太陽光発電メンテナンス技士」資格認定講座の指定講師や、

提携団体様のセミナー講師を行っております。

セミナー・研修を開催予定の方は、ぜひご相談ください。

改正FIT法への対応支援

メンテナンスをご検討頂いている方のご要望に応じて、

改正FIT法の解説書を差し上げております。

- 発電設備の標識および危険標識の作成と設置

太陽光発電看板・標識.comを運営しております。 - 費用年報の代行提出

こちらも行っております。お気軽にご相談ください。

テクノケアの強み

-

1.現場状況に応じて、様々なご提案が可能

設備の現場では、様々なことが起こっています。

雑草や獣害、天災や原因不明の不具合…。問題点は多様化しており、適切な対策を行うことが必要です。

当社では、現場状況に応じて様々な対策をご提案することが可能です。

-

2.他社にはない独自のサービスを全国で展開

フェンスの補修や周辺の木の伐採、架台の入替から設置などテクノケアならではのサービスも行っております。

お客様の要望を叶えることが私たちの仕事。

どんな内容でも、まずはご相談ください。

-

3.「太陽光発電メンテナンス技士」によるプロの技術

一般社団法人 太陽光発電安全保安協会の法人会員企業として、メンテナンスを熟知し、資格を所持しているプロが作業にあたっています。

■太陽光メンテナンス技士について(一般社団法人 太陽光発電安全保安協会)

太陽光発電メンテナンス技士 資格認定証

メンテナンスの基本的な知識

1:現場で起こりうる不具合

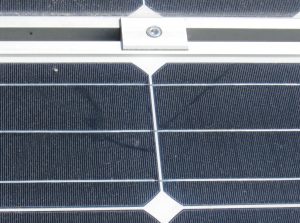

■ モジュール、架台周辺

■ パワコン・接続箱・集電箱

■ 設備全体

上記のような不具合が、多くの設備で起こっています。

緊急性は様々ですが、大きな事故や人命に関わるような事象を防ぐためにも

定期的なメンテナンスが必要になります。

2:どのようなメンテナンスを行うべきか?

必要なことは以下の3つです。

①ロスをいち早く発見する体制づくり

…定期点検の実施や頻度を増加、遠隔監視装置を導入し

タイムリーにロスを把握する

②将来の大きなロスに対する予防と対策

…定期点検時での対処、損害保険の加入等リスク対策

③発見時の迅速な対処

…施工会社との連携確認、対応サービスの検討

法律で安全・衛生のための教育が義務付けられているため、

テクノケアでは関係する各メンバーが以下の講習を受講済みです。

・低圧電気取扱業務特別教育

・高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会